取材から編集までほぼ内製。カルビー公式noteが起こした「ブランドイメージの進化」とは #noteproユーザー勉強会レポート

開設からまもなく4年を迎えるカルビー株式会社公式note「THE CALBEE」。これまでに150本以上の記事を公開し、自社製品のファンにとどまらない多くのフォロワーを抱える法人アカウントです。

カルビーさんでは「思わず共有したくなる物語・ストーリーを伝え、企業・カルビーのファンを育む」ことを目標に、広報部内を横断して選出されたメンバーが様々な企画を通して発信の幅を広げてきました。

想定読者は「カルビーのことが好きな方」、そして「社員」を含めた熱量のあるファンの方々です。

その結果、フォロワーやPVなどの増加が見られただけでなく、目指していた「ブランドイメージの変容」まで、定量調査で可視化することができたのです。

どのような取り組みを行ったことでこのような成功に至ったのでしょうか。

企画や執筆などの運営体制や、KPIの設定、コンテンツづくりの具体的なノウハウまで、note pro契約法人限定のオフラインイベント「note proユーザー勉強会」でお聞きしました。

今回は本イベントのダイジェストをご紹介します。

経営広報課 課長 古澤 大輔さん(左)、社外広報課 町田 有希さん(右)

note proユーザー勉強会とは

note proを利用して発信を行う法人担当者同士が、相互につながり知見やノウハウを共有できる場所を目指してスタートしたオフラインイベントです。コミュニティ自体も有志のユーザーで運営され、イベント当日も幹事として運営を担っています。

企業・カルビーの「ブランドイメージの進化」を目指した

noteを始めた背景として、オウンドメディアや公式SNSなど各所に散らばる情報を一つにまとめつつ、固定化していたブランドイメージから抜け出す必要性がありました。

多様な商品を展開するカルビーさんでは、それぞれの商品に多くのファンがいます。親しみやすい公式キャラクターなどを通して、会社に「フレンドリー」な印象を持つ人も多いでしょう。

一方、商品の開発や製造の裏側では、日々多くのトライアルアンドエラーが繰り返されています。現場で働く社員たちの経験から「アウトスタンディング(卓越)」「イノベーティブ(革新的)」な価値が生み出されている。まだ広く知られていない、これらの企業イメージを伝えたいという想いが、noteで発信する出発点となりました。

まだ世に出ていない秘話を掘りおこし、社内に散らばるストーリーをまとめて「新しいカルビー」を知ってもらうために、「THE CALBEE」が開設されたのです。

取材や執筆、デザインまでほぼ内製で行う

現在、noteの運営に直接携わるのは社外広報課、経営広報課の計9名。グループ広報部の唯一の横断組織として、7名は編集部員、2名はデスクという役割で取材や編集にあたっています。

複数のメンバーが関わることもあり、目指すメディアのイメージを合わせるため、noteで伝えるべきメッセージとミッション、ビジョンを決めたそうです。

カルビーさんでは編集プロダクションなど外部メンバーはほとんど関わっておらず、取材や執筆、デザインまでほぼ内製で行っています。統一感のあるサイトデザインも、編集部内で議論して実現したもの。

企画のアイデア出しは、年に一回全員が同じ場所に集まり行います。各自でネタを持ち寄って共有した上で、それぞれの人脈を活かした企画にしていきます。大小様々なネタを並べることで、新しい切り口を見つけるきっかけにもなるそうです。

メインコンテンツの一つである社員インタビューも、一部を除き企画や実際の取材は編集部が自ら実行。

今回の登壇者である古澤さんは、今はデスクとして企画や記事をチェックすることが多いそうですが、当初は鹿児島県にある工場を一人で取材されたりしていたそうです。

質疑応答では「インタビューをお願いしても『自分なんて』と尻込みされてしまうが、どうやって理解を得ているのか」という質問がイベント参加者から挙がりました。

この質問に対しては「まずはこちらの目指す方向をしっかり伝えること。それから、相手がどれだけ気持ちよく引き受けてくれるかを大事にしています。取材中はアイスブレイクの時間をしっかり取り、話が脱線しても、むしろそれを楽しむ余裕を持って、より面白いストーリーを引き出すように心がけている」とのお話も。

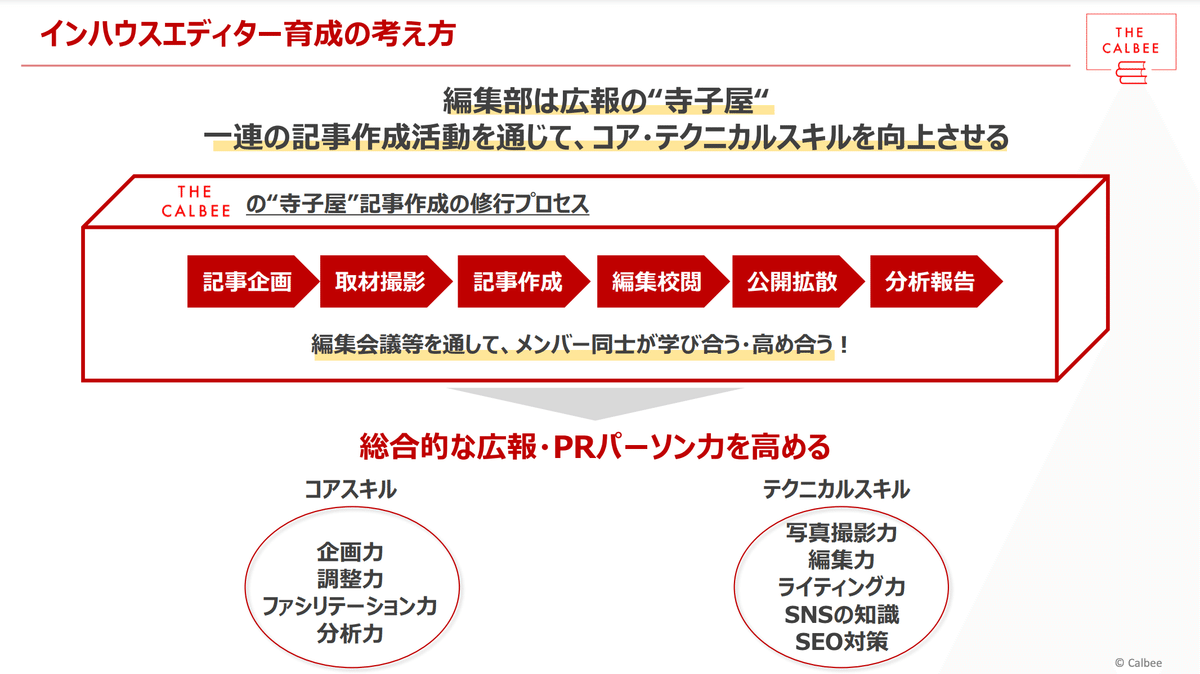

一つの記事の企画と人選を考え、取材を調整し、記事を書く。他メンバーの書いた記事を読者目線で読み込み、より広く届けるための手段を模索し、反響を分析する。

それぞれのメンバーが一連のPDCAサイクルを実践しながら、お互いに得られた知見を共有しあうことで、メンバー自身が総合的な広報スキルを身につけることができると考えています。このような状況を、カルビーさんは「note編集部は『広報の寺子屋』」と表現していました。

読者からのフィードバックを元に新しい企画を生み出す

「THE CALBEE」では、当初より読者とのコミュニケーションを重視して様々な企画を行ってきました。

人気商品「かっぱえびせん」に関するお題企画「#やめとま話」もその一つ。

1回目はnoteだけで投稿を募集しましたが、より多くのファンに企画を知ってもらうため、2回目はnoteで告知を出し、投稿はXで募ることにしました。その結果、自分のエピソードを気軽に投稿してくれる人が増えたそうです。

またnoteに対する声を拾いあげるため、社内アンケートを行うだけでなく、noteのフォロワーや読者にも、年に1〜2回アンケートをお願いしています。

新しい企画も社内外のアンケートから生まれることがあるそうです。

読者からの人気も高い「職人魂-THE CALBEE」もそんな企画の一つです。多数の製造拠点があるカルビーさんでは、「プロフェッショナルな技術を持つ職人」が様々な工場で働いています。彼らを取り上げてほしいという声を受けて、国内の全工場長に連絡して職人を推薦してもらい、取材をしていったそうです。

参加者からは「アンケートでは具体的にどんな設問を設定していますか?」といった質問も挙がっていました。

目指していた「アウトスタンディング」「イノベーティブ」の指標が向上

イベント前のアンケートで多くの参加者から質問があった「KPIはどのように設定されているか」についても詳しくお話しいただきました。

カルビーさんでは、フェーズに合わせて年ごとに指標をブラッシュアップ。現在は、長期的にはブランドイメージの変化を目指しつつ、短期的には記事ごとのPV数・スキ数などの数値を見ています。

前述のアンケートによる定点調査を行ったことで、冒頭でもご紹介したように、読者の態度変容を示すブランドイメージに起こった変化が可視化されたのです。

社内調査では「THE CALBEE」の認知度が70%を超えただけでなく、「アウトスタンディング」「イノベーティブ」の指標もそれぞれ数ポイントずつ上がりました。

さらに副次的な成果も見えています。

記事をきっかけにメディアなどから取材を受けたり、過去に公開した記事がSNSで話題となり、商品の売り上げにつながったりしたことも。

noteを運営する直接の目的ではありませんが、新入社員の入社理由の一つとして「THE CALBEE」の記事が挙げられることも増え、採用活動にもポジティブな効果を生んでいるようです。

さらに公式ホームページとの連携や、プレスリリース・外部取材の補完材料として使うなど、二次利用も積極的に行っています。

今後はオウンドメディア連携などを強化してより多くの読者を集めるだけでなく、集まったファンや企業と共創することも視野に入れています。

イベント満足度は5段階評価で★4.7。参加者との活発なやりとりもご紹介

セッション後の質疑応答では、その他にも具体的な質問が多数寄せられました。

カルビーさんと同様に製造拠点を持つ法人からは「社内のエンゲージメント向上を目的にnoteで発信しているが、まだ社内認知度が低いと感じている。どのように認知を広げるべき?」という質問が。

これに対しては、先ほどの「職人魂-THE CALBEE」の企画を始めたときのお話がありました。

古澤さんのお話によると、当時はnoteのことを知らない社員も多かったそうですが、工場では誰もが知っているレジェンド級の職人さんにお願いして取材を受けていただいたそう。その記事が公開されたあと、なんと工場が自主的に記事を紹介するポスターを制作して、工場内の食堂に貼ってくれたそうです。工場で働く多くの社員が、そこでnoteに興味を持ってくれたのではないでしょうか。

インタビューの人選については、もう一人の登壇者、町田さんからも「noteに登場する社員が社内の特定部署に偏らないようにしています。最初の案出しのときに、スポットライトがあまり当たらない部署にまず当てていくように意識しています」とのお話がありました。

イベント後に集まったアンケートでは、参加者の満足度は5段階評価で4.7となり、多くの参加者にとって有意義なコミュニケーションの場となっていたことがうかがえました。

「良いエネルギーをもらえた」「悩んでいることを共有できた」… 参加者からの声をご紹介

note proユーザー勉強会ではイベント後に毎回アンケートをとっています。

今回は非常に多くの方にご回答をいただき、さらに熱量の高いコメントを多くお寄せいただきました。その一部をご紹介します。

登壇いただいたお二人が大変柔らかい物腰かつユーモアも交えて色々なエピソードを語ってくださり、有意義な時間でした。私自身、法人noteの担当として手探りで取材や記事原稿の執筆をしていたところだったので、お二人の経験談はなるほどと思わされることばかりでした。

異なる業種の人と会話ができて、note運用方法やnoteの運用で悩んでいることを共有できた。普段ほぼ一人でnoteを運用しているため、悩みを共有できる人がいないのですが、今回のイベントでどの会社も同じような壁があるのだと感じられた。

みなさんが前向きに取り組んでいて、良いエネルギーをもらえた。

登壇されたお三方みなさんが素敵なトーンでお話しされていて、やる気が出ました。

長期的なブランディングを行っていくための要素が詰まっていたので、日頃短期の目標を追いかけるような身だと、その企業がnoteをどう扱うかが言語化されていることが大切なんだなと思いました。

他の企業の法人noteのご担当者と情報交換もさせていただき、会社によって規模やフェーズはちがえど、noteを有効活用して企業価値を高めていこうという想いは同じで、皆さん試行錯誤していると分かり、自分たちも地道に頑張っていかないといけないな、と改めて思いました。

こういったイベントに参加するのは初めてでしたがとても良い雰囲気で、また参加したいと思えました。

カルビーさんの親しみやすさに驚きました。中の方を知れた分、よりこれからの記事が楽しみになりました。

おわりに

多くの法人note担当者から熱視線を集める「THE CALBEE」。目指すゴールを編集部メンバー全員で明確にし、発信を重ねてストックを作ったことで、新しいブランドイメージの認知・定着という変化にまで至りました。

オフラインイベントならではのリアルな運営体験談や、素顔の運営者との交流を通して、エネルギーやアイデアを受け取ったnote proユーザーも多かったのではないでしょうか。

note proユーザーコミュニティは、今後もイベントなどを通じて、運営者さん同士のつながりを作ることを目指しています。note proをご利用のみなさまには、ぜひ一度、会場で他社の方々と交流してみていただきたいです。

また、本コミュニティの核となる幹事グループについても、情報交換や交流会を一緒に楽しんでくださる方を募集しております。興味をお持ちいただけましたら、note proカスタマーサクセスチームまでご相談ください。

text by 漆畑美佳